2025/02/27

学校ブランディングの重要性とは?メリットや成功事例を徹底解説

「学生から選ばれる学校になりたい!」

「誰もが知っている学校にするためにはどのようにすれば良い?」

学校を運営する上で集客は非常に重要です。学生に選ばれる学校にするために、広報活動に頭を悩ませる担当者様も居るのではないでしょうか。

学生に選ばれる学校では「学校ブランディング」を行い、学校の強みや魅力をブランド化することによって入学志望者の取り込みを成功させています。

今回は、学校ブランディングの必要性やメリット、学校ブランディングのポイントについて解説します。

学校ブランディングの成功事例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

Contents

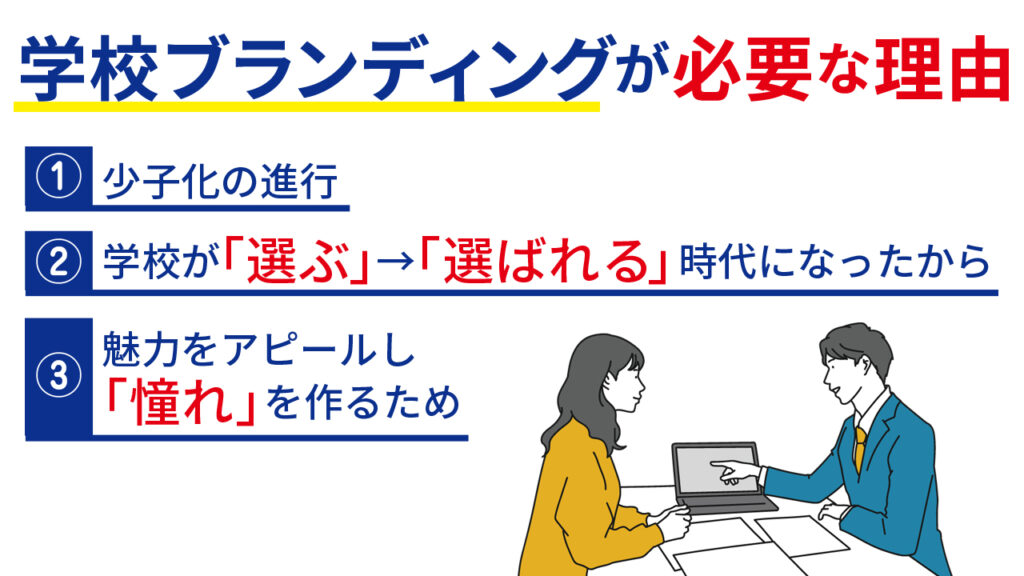

学校ブランディングが必要な理由

学校ブランディングとは、端的に言うと「学校の持つ強み・独自性・優位性を顕在化させ定義するもの」です。

つまり、学校の持つ特徴や強みをブランド化することを言います。

なぜ学校ブランディングが必要なのか、主な理由について解説します。

少子化の進行

厚生労働省の人口動態統計によると、2023年の国内における出生数は72万7,227人で、8年連続減少で過去最少となり少子化が進行しています。

また、文部科学省の「大学進学者数等の将来推計について」によると、18歳の人口は1992年の205万人をピークに減少傾向であり、2050年には68万人まで減少すると予測されています。

人口が減少すると、生徒の人数自体も減少するため、定員割れが起きたり、学校の存続が困難となる可能性が高くなります。

そのため、これからの時代で学校を存続させるには、学生や保護者が興味を持ち、「この学校に入学したい・通わせたい」と選んでもらえるような学校ブランディングを行う必要があります。

学校が「選ぶ」時代から「選ばれる」時代になったから

少子化の進行に伴い、学校運営を取り巻く環境もより一層厳しくなると予想されます。

これまで学校側が学生を選ぶ時代が続きましたが、今後は学校が学生から選ばれる時代へ変化していきます。

学生から選ばれる学校になるには、まず学生に学校を認知してもらう必要があり、独自性の高い魅力を効果的にアピールすることが必要です。

それが学校の「ブランド力」となり、学生や保護者の興味を引き「行きたい学校」として選ばれるようになります。

魅力をアピールし「憧れ」を作るため

学生に選ばれる学校には、必ず学生にとって「憧れ」となる魅力が存在します。

自校にしかない独自性のある魅力を効果的にアピールできれば、「◯◯と言えばこの学校」というイメージを学生に印象付けることができ、学生にとっての憧れになります。

また、「憧れ」を作るには学生に魅力を押し付けるのではなく、学生のニーズに寄り添ったブランディングを構築する必要があります。

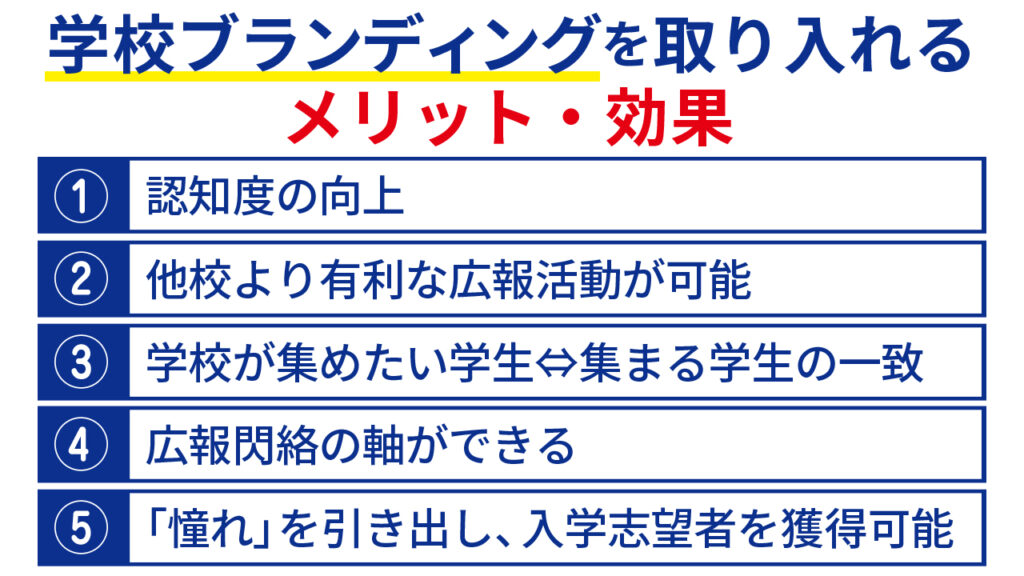

学校ブランディングを取り入れるメリット・効果

少子化や時代の移り変わりにより、今後の学校運営における学校ブランディングは非常に重要となります。

では、学校ブランディングを行うことによって、具体的にどのようなメリットや効果があるのでしょうか。

学校ブランディングを取り入れるメリットや効果について、次で詳しく解説します。

認知度が向上する

学校ブランディングを行うと、学生や保護者への認知度が向上します。

「校舎が綺麗な学校」「部活動が有名な学校」「進学率・就職率が高い学校」など、具体的なイメージができる学校は他校との比較がしやすく、学校選びの際に選択肢に挙がりやすくなります。

学校の特徴や強みをブランディングで強化すると、学生や保護者の記憶に残りやすく、他校と比べて選ばれる確率も高くなるでしょう。

また、学校ブランディングがうまく行けばメディアなどで取り上げられ、より認知度を向上できる可能性もあります。

他校より有利な広報活動ができる

学校ブランディングは、他校にはない独自性のある魅力を創造したり、強みを発掘することができます。

魅力や強みをアピールすることで学生や保護者の興味を引き、他校と比べて有利な広報活動ができる点も大きなメリットです。

学校ブランディングを成功させるためには、学校側から積極的な広報活動を行い、ブランドを育成していくことが大切です。

学校が集めたい学生と集まる学生が一致する

学校ブランディングは、自校の持つ特徴や強みを発信することです。

広報活動において、特徴や強みなど自校の魅力をアピールすることで、その魅力に惹かれた学生が集まります。つまり、学校が求める学生像と学生のニーズが一致するのです。

しかし、学費や単位の取りやすさを魅力としてアピールしてしまうと、それを魅力とする学生が集まってしまいます。

そのため、本当に求める学生が集まらない可能性があるため、自校の特徴や強みをしっかりと考える必要があります。

広報戦略の軸ができる

学校ブランディングを確立すると、広報活動などの学校運営に関する戦略が立てやすくなります。

広報活動にはWeb広告・SNS・CM・チラシ広告など様々な方法がありますが、ブランドとしての「軸」があると、どのような方法でも一貫した広報活動が行うことができます。

そのため、ターゲット層に合わせた広報活動を展開できるため、広告宣伝費のムダを削減にも繋がります。

「憧れ」を引き出し入学志望者を獲得できる

「この学校に入れば◯◯ができる」「この学校で◯◯を学びたい」など、学校ブランディングによって自校の魅力から憧れを引き出すことで、入学志望者を獲得することができます。

例えば、オリンピック選手を多く輩出している学校であれば、「スポーツに力を入れている学校」という点をアピールすると、スポーツ面だけではなく「自分のやりたいことを応援してくれる学校」というイメージも持つことができます。

これに共感した学生や保護者が、この学校に行きたい・入学させたいと憧れを持つようになり、入学志望者の獲得に繋がります。

学校ブランディングを取り入れないデメリット

学校ブランディングを行うと様々なメリットがありますが、一方で学校ブランディングを取り入れていない学校にはデメリットが生じていることになります。

ここでは、学校ブランディングを取り入れないことで生じるデメリットについて解説します。

学校の魅力が伝わりにくい

学校ブランディングは、学生に選ばれる学校にするために行うものであり、自校だけにしかない独自性のある特徴や強みをアピールする必要があります。

そのため、競合する多くの学校にもあるような特徴をアピールしても、資金面や知名度で劣っていると競合する他校に負けてしまいます。

学生に選ばれる学校にするためには、自校の特徴や強みを徹底的に分析し、他校にはない魅力がターゲット層に届くようなブランディングを行う必要があります。

価格競争に陥る可能性がある

学校ブランディンが確立していると、学校のイメージが学生に伝わり、広報活動を他校より有利に展開することができます。

しかし、学校ブランディングを行っていない場合、他校との差別化を受験料や学費などの価格面で図り、価格競争に陥ってしまう可能性があります。

授業料や学費を下げることで学生を取り込むことはできますが、結果的に本来求めていた学生を集めることができない可能性が高くなります。

また、学校の成長が阻害される可能性もあることから、学校ブランディングは非常に重要であるといえるでしょう。

学校ブランディングの要素とは?

学校ブランディングを取り入れたいけれど、どのようにブランディングを行えば良いかわからないと悩む広報担当者様もいるかもしれません。

学校のイメージを学生や保護者に定着させるには、様々な要素を活用してブランディングを行う必要があります。

ここでは、学校ブランディングの要素について解説します。

ロゴデザインの制作

学校のロゴは学校のシンボルであり、ブランディングにおいて非常に重要な要素です。

ロゴデザインには学校のブランドメッセージと一貫性を持たせ、個性や価値観を視覚的に表現する必要があります。

また、広告媒体・制服・看板など様々な場面で使用されるため、シンプルで覚えやすいデザインが求められます。

カラースキームの統一

カラースキームとは、色彩をコンセプトに合わせて計画的に設計することで、つまり学校のテーマカラーを決めるということです。

学校におけるカラースキームは、ブランドに一貫性を持たせるために重要な要素です。

ホームページやパンフレットなどに使用する色を統一することで、視覚的に強い印象を与えることができ、学生や保護者にも覚えてもらいやすくなります。

また、カラースキームを活用して競合する他校との混合を避けることができ、差別化を図ることができます。

スローガン・キャッチフレーズの選定

スローガンやキャッチフレーズは、学校のブランドメッセージや価値観を簡潔かつ印象的に伝える文言です。

学校のイメージに合った印象に残るスローガンやキャッチフレーズを打ち出すことができれば、学校の独自性や目標を強調することができます。

Webサイト・公式SNSなどの運用

WebサイトやSNSに公開・投稿する内容も学校ブランディングにおける重要な要素です。

ロゴやスローガン・キャッチフレーズは表面的なブランディングであり、これらに加えてWebサイトやSNSを継続して運営することによって、より具体的な学校ブランディングを行うことができます。

スタッフ・カリキュラムなどの見直し

学校ブランディングにおいて最も重要なのは、自校のスタッフやカリキュラムなどの本質の部分です。

どれだけ表面的なブランディングに力を入れていても、中身が伴っていなければブランディングの効果は見込めません。

レベルの高い教育をブランドにしたい場合はスタッフの採用やカリキュラムの内容の見直し、生徒に寄り添った教育をブランドにしたい場合は他校よりもサポート体制を充実させるなど、「そもそもの本質」を見直す必要があります。

本質の部分がしっかりしていると、スローガンやキャッチフレーズなども打ち出しやすくなります。

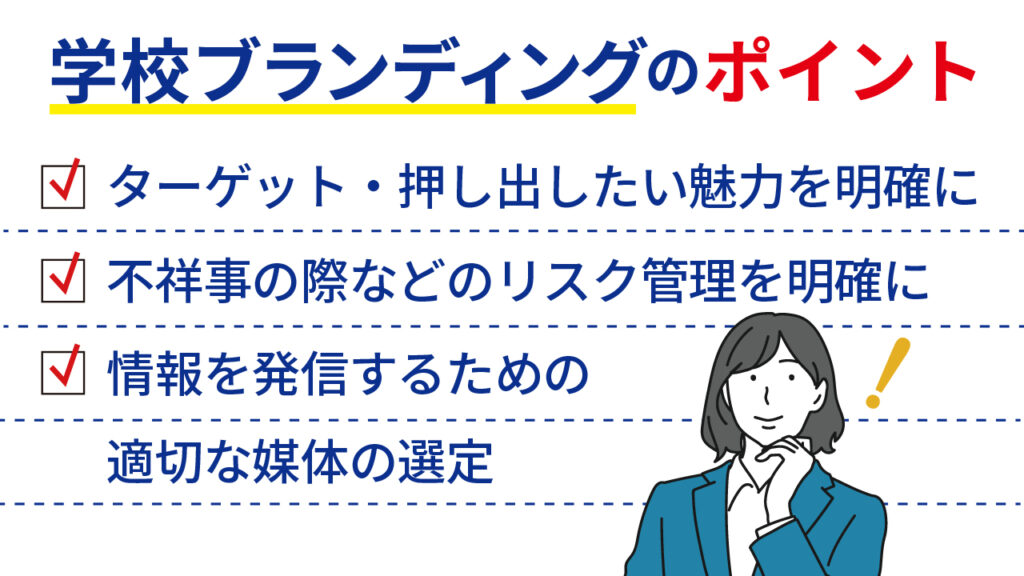

学校ブランディングのポイント

学校ブランディングを成功させるためには、いくつかのポイントがあります。

ここでは、学校ブランディングを行うにあたってのポイントについて解説します。

ターゲット・押し出したい魅力を明確にする

学校ブランディングを行う際には、まずどのような学生に来て欲しいのか、ターゲットを明確にする必要があります。

ターゲットを明確にすることによって、「何を」「どのように」発信すると効果的なブランディングができるかが明確になり、プランニングがしやすくなります。

ターゲットを決める際には、在校生や卒業生にインタビューをして学校の魅力を見つけ出す方法や、今後受験する学生世代がどのような話題に興味があるのか分析する方法などがあります。

不祥事の際などのリスク管理を明確にする

不祥事は起こらないに越したことはないですが、もし不祥事を起こした際に適切な対応を取れるかどうかも学校ブランディングにおける重要なポイントです。

不祥事を起こすと、メディアや保護者へ向けて会見を開くことになります。

そこで原因や解決策などを明らかにし、適切な対応をとることができれば、早期に信頼を回復することができ、学校への影響を最小限に抑えられます。

リスクに対して、誠実かつ迅速な対応をすることによって、学校のブランドを守ることに繋がるのです。

情報を発信するための適切な媒体を選定する

学校ブランディングを行うにあたって、自校の特徴や強みを明確にしてアピールすることが重要ですが、それを発信する際に適切な媒体を選定することも非常に大切です。

せっかく学校ブランディングの戦略が決まっても、ターゲットとなる学生や保護者の目に留まらなければ意味がありません。

CM・ホームページ・SNSなど、発信する情報によって適切な媒体を選定し使い分けることにより、効果的な広報活動を行うことができます。

学校ブランディングの成功事例

実際に学校ブランディングを実践して成功した学校はどのようなブランディングを行っているのでしょうか。

ここでは、学校ブランディングに成功した3つの学校の成功事例について紹介します。

近畿大学

少子化に伴い受験生の人数が減少していく中で、近畿大学は10年連続で入学志願者数1位を獲得しています。

近畿大学は2008年より「広告ファースト」を掲げ、ホームページ・SNS・動画投稿・チラシなどのオフライン広告など様々な媒体で広報活動を行い、ブランドを成長させてきました。

また、2002年に世界で初めてクロマグロの完全養殖が成功した「近大マグロ」の話題が大きく取り上げられたことは、ご存知の方も多いでしょう。

他にも卒業生の有名音楽プロデューサーが演出する派手な入学式を開催するなど、革新的で奇抜なアイデアが近畿大学のブランディングの特徴といえるでしょう。

明治大学

明治大学は男子学生の比率が圧倒的に高く、保護者世代には「明治大学は男子が通う大学」というイメージを持つ方も多いでしょう。

しかし、学校ブランディングによって伝統的なイメージに「おしゃれ」なイメージを加味したことで、2022年度の女子学生の人数は2013年度と比べて約15%増加しており、現在も増加傾向にあります。

また、明治大学は留学にも力を入れており、2019年度の海外派遣学生数は2010年度の4.8倍まで増加しています。

そのほか部活や研究室の情報を発信するSNSアカウントも豊富で、各媒体でおしゃれで堅実なイメージを発信している明治大学は、16年連続10万人の入学志願者を獲得しており、学生ブランディングを成功させています。

早稲田大学

もともと学生や保護者からの知名度が高く、入学志願者数も多い早稲田大学ですが、SNSを活用した学校ブランディングで、更にブランド力を高めることに成功しています。

具体的には、XやInstagramなどのSNSに積極的に参加し、学生・教職員・卒業生など様々なターゲットへ向けて、大学のイベント・セミナー・研究結果・その他学生の活動など、多岐にわたるコンテンツを提供しています。

その結果、幅広いターゲット層に大学の魅力をアピールすることに成功しています。

まとめ

本記事では、学校ブランディングの必要性やメリット、学校ブランディングのポイントについて解説しました。

少子化が進行し、学校が学生を「選ぶ」時代から学校が学生から「選ばれる」時代になったことで、学校ブランディングが必要となりました。

学校ブランディングを行うことで知名度が上がると、他校より有利な広報活動ができ、学校の求める学生像と学生のニーズが一致しやすくなります。その結果、学生から憧れる学校となり、入学志願者の獲得にも繋がります。

また、学校ブランディングを行うには、ターゲットや学校の魅力を明確にし、情報発信に適切な媒体をしっかり選定するのがポイントです。

学生に選ばれる学校になるために、ぜひこれらの内容を参考に学校ブランディングを実践してみてください。